書評

『生きる言葉』

俵万智著

心の音楽を聴く

初歌集『サラダ記念日』がベストセラーになり、目の回るような忙しさにあった著者が、恩師の佐佐木幸綱に言われたのは「君は、心の音楽を聴くことができる人だから、何があっても大丈夫」。そう、詩は心の音楽を言葉にしたものなのだ。

古来、漢文は仕事のため、短歌は心を通わすため重んじられてきた。人は気持ちが通じないと協働できないからだ。心は言葉にして初めて分かるもので、つむがれた言葉を反芻しながら、人の心は成長していく。

歌集『アボカドの種』の最後に載せたのは「つかうほど増えてゆくもの かけるほど子が育つもの 答えは言葉」。だから、スマホに頼りすぎが心配。スマホより人とのコミュニケーションから学ぶことの方がはるかに多い。

言葉で表現できるのは心の一部にすぎず、どう理解されるかも人によって異なる。その意味で、歌会は感想を語り合うのがいい。恋の歌は青春の特権ではないとして著者が選んだ知人の歌は「『どうだった? 私のいない人生は』聞けず飲み干すミントなんちゃら」。50年ものの恋の歌は高齢者の特権。若い日をなぞりながら生きよう。

日本の新聞に歌壇、俳壇の欄があるのに外国人は驚くという。日本は古代から言霊の幸(さきは)ふ国なのだ。そのことをもっと誇りに思い、自分の心の音楽を言葉にし、記憶にする日々を大切にしたい。 (新潮新書、1034円)

『こえび隊、跳ねる!』

こえび隊編著、北川フラム監修

瀬戸芸を支えるボランティア

瀬戸内国際芸術祭が企画された背景は人口減少による島々の衰退だ。精錬所の煙害ではげ山になっていた直島をアートで再生したベネッセ・福武總一郎の事業に共感した香川県職員の発案で始まったのが瀬戸芸。福武が総合ディレクターに招いたアートディレクターの北川フラムは、新潟県で開いた「大地の芸術祭」の経験から、作家の創作を補助し、住民との交流を仲介するボランティアが不可欠と考え、新潟での「こへび隊」から名称を「こえび隊」とし、香川県民を中心に内外に参加を呼び掛けた。本書は彼らの活動報告である。

島民から「こえびさん」と呼ばれた彼らが試行錯誤から定めた心得は、「島の人に会ったら元気に挨拶する。船ではマナーを守る。道に広がって歩かない。出たごみは持ち帰り、来たときより綺麗にして帰る」。常識的なことだが、生活者である島民への配慮である。

外からの目が島を変えた一つは、おばあさんらが歩くのに使うオンバに花の絵などのアートを施す「オンバ・ファクトリー」。彼女らは出歩くのが楽しくなったという。に来たこえび隊の女性は、娘の希望で島に移住し、それを機に廃校になっていた小学校が再開された。小豆島の農村歌舞伎がある千枚田の谷に台湾の作家が創った竹の作品が人気になったので、島民が地元の食材を使う食堂を開いた。そんな人の輪の広がりと交流人口の増加が島おこしにつながっていく。(現代企画室、2750円)

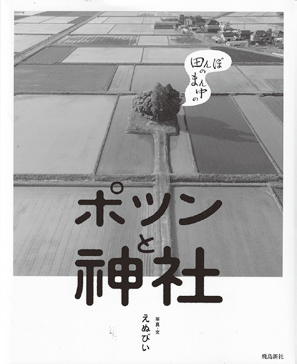

『田んぼのまん中のポツンと神社』

えびぬい写真・文

ほ場整備が生んだ日本的風景

田舎を旅すると、田んぼの中にぽつんと立つ小さな神社をよく見かける。廃墟や電話ボックス、秘境など各地の不思議な場所を取材している著者が、そんな神社を集めた写真集。関東から東北が多いのは水田開発の歴史の違いによる。

古来、水田は山すそなど灌漑が容易な土地から始まり、土木技術が向上で平地に及んだが、洪水があるような低地は避けられた。山間地に造られるようになったのは戦国時代、山城を築いた領主たちが貨幣代わりの米を増産するため。戦のない江戸時代になると広い湿地も農地に変えて人口増を支え、各地に守り神の神社が建てられた。

田んぼの多くは長年、人と牛馬で耕作可能な1反=10アール(100㎡)以下だったが、それを一変させたのが1963年からの国のほ場整備事業。田んぼの中の神社は障害物だったが、農民の篤い信仰が多くを残らせた。

政府予算が投じられたが自己負担もあり、誰もが農家の利害調整に苦労した。大規模な新田開発は東日本が多く、既に開発が進んでいた西日本では干拓が中心だったので、田んぼの中のポツン神社は比較的少ない。

祀られるのは農業神の稲荷社が多いが、地蔵尊もある。特定の土地や氏族の守り神が全国に広がるのは、仏教との融合で普遍性を獲得したから。熊野社や八幡社もあり、地域の人たちが頼りがいのある神を招いたのである。小さな神社にも日本の宗教と農業の歴史が秘められているのが興味深い。

(飛鳥新社、2420円)

『死が怖い人へ』

久坂部羊著

人生が面白いと死を忘れる

子どものころ死が怖かった著者は、医者になって多くの死を看取り、次第に怖くなくなったという。怖いのは自分が「無」になるからで、自分を客観視するのが恐怖からの解放につながる。「メメント・モリ」(死を思え)である。

人間は死に向かう存在と言ったのはハイデガーで、死を思うことは生を充実させる。逆に言えば、よく生きるために注力すれば、自然と死への恐怖は去っていく。それは、自分と社会とが一つになった状態で、仏教的に言えば「梵我一如」。自分が消えても社会は生き続けており、自分の代わりは誰かがする。命のバトンタッチだと思うと、死も自然現象の一つに思える。死が怖いのは、自分と社会・環境とが離れているからである。

高齢になり医者通いが増えると、体は年齢に従い劣化するものだと分かる。生物としての人間の寿命は50年で、子どもを生み育てると役割は終わり、以後は余生となる。

人生が面白いのはむしろ高齢期からで、家族から解放され、好きなことができる。そうするためには中年期からの健康維持が大事で、人生100年時代も健康でないと意味がない。

上手な死に方は、余計な治療を受けず、自宅で訪問看護を受け、自然な死を迎えること。幸福な死を迎えるには、欲望を抑え、あるがままを受け入れることだと。著者の父は腰椎骨折で寝たきりになりながら、「いい人生やった」とほほ笑みながら亡くなったという。

(SB新書、1045円)

新政界往来

新政界往来