人手不足はパートで補充

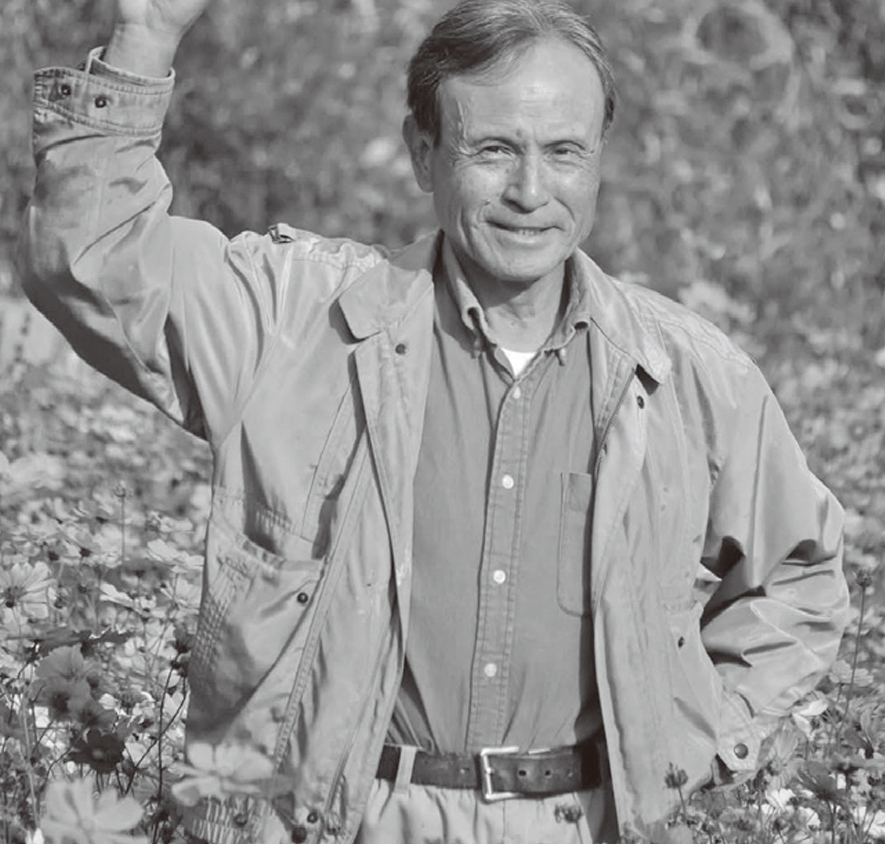

農事組合法人代表理事 多田則明

集落営農で持続的地域づくり

備蓄米の放出にもかかわらず米価高が続いている背景には、高齢化に伴う米の生産農家と耕作面積の減少がある。撤退する農家に代わり米生産を引き受けているのが大規模農家で、組合方式の集落営農もその一つだ。

集落営農とは、「集落」を構成員とし専業・兼業農家などの協力のもと、共同で農産物生産に取り組む組織をいう。

私の農事組合法人が持つ農地で作っているのは、生食米(コシヒカリ、あきさかり、ヒノヒカリ)が26㌶、学校給食のパン用小麦が16㌶。昨年、もみ乾燥・もみすり設備一式を導入したので米は生食に特化し、飼料米はやめ、酒米は種子だけにした。米価高もあって昨年の売り上げは約4千万円になり、日本政策金融公庫からの融資2千万円の返済も順調で、800万円の65馬力トラクターも導入した。

JAのカントリーエレベーターへの出荷は小麦と酒米だけ。生食米は全部自前で乾燥し、玄米を卸売業者に販売している。前年度までは全量カントリーに出荷していたが、私が代表理事になった3年前、経営診断をしてもらったところ、3年で赤字になると言われ、経費削減と収入増を検討した結果、それしかないとの結論に達した。市の農水課やJAは反対したが、金融公庫は前向きだった。緊急経済対策の補助金も申請したものの、全国での競争なので受けられず、公庫からの融資だけで導入することにした。

自前の設備だとカントリーへの出荷より経費が削減できるとともに、自分たちの米として販売できるので、生産意欲が高まる。カントリーに収めると、どこのコメか分からなくなる。

小麦はカントリーだが、小麦まで乾燥すると設備の掃除に手間がかかるからだ。5月下旬の麦刈りの直後から次の田植えで、時間の余裕がない。

作業者への支払いは従事分量配当と言って、利益の中から働いた時間に応じて支払う。常時作業者は5人で、年収は100万円から150万円くらい。みんな平均年齢78歳の年金生活者だ。それにプラスαの収入で、それなりに満足している。

野菜を手がける法人は、若い作業者のために年間を通じた仕事を作り、収入を増やす必要があるからだ。当法人も長く大豆を作っていたが、連作障害などで収益が悪化したためやめた。25年前の出発が地域の農業を維持するために、19人の組合員が農地と資金を出して創設した集落営農なので、利益を上げるより持続可能性を第一にしている。もちろん、参加する若者がいれば、ハウスなどを建てて野菜作りを始めることも視野にあり、働き手次第だ。

田植え、麦刈り、稲刈りの繁忙期にはパートで補充し、草刈りなどの比較的簡単な作業は、自治会の人たちに日当を払って参加してもらっている。そのため、全住民参加の里山クラブを創設して、年間200万円ほどの農水省の多面的機能支払交付金を受け、道路土手やあぜの草刈り、水路掃除、農道舗装などを行っている。これによって農業環境が改善され、集落営農への関心も高まった。

地域農業の維持を第一としているものの、一緒に作業できるチームがあり、機械や道具に技術や経験が加わり、イノシシなどの害獣対策などに対応できるのが集落営農のメリットだ。農繁期が終わるごとの会食や研修も楽しみで交流が深まる。

高齢や独居世帯世帯が増えると、敷地の草刈りや雑木の伐採などができないので、それには里山クラブとして作業している。高齢者福祉のふれあいサロンや地域防災も集落営農があるので活動しやすくなっている。

後継者は、パート参加の50〜60代が2人いるので、定年後の彼らに健全な状態で法人を渡すのが私の役割だと考えている。農水省と厚労省が進めている農福連携は、障がい者の農作業が中心だが、当法人は高齢者向けの農福連携とも言える。人生百年時代には、そんな生き方もいいのではないか。

私が集落営農に参加した契機は、母親の病気だった。48歳の1996年、実家で一人暮らししていた母が脳内出血で倒れ、その介護に家族でUターンしたのがきっかけだ。55㌃の農地があるので、東京で編集・執筆の仕事をしながら、月に2度往復して農作業をし、自治会活動にも参加した。2019年のコロナ禍で会議もオンラインになったので、デザイナーと借りていた川崎市のマンションを出て実家を拠点にした。そのうち、初代、2代目の代表理事が退き、74歳で3代目の代表に就任した。

川崎市から妻の実家がある長野県駒ケ根市に引っ越したのは、当時小学校5年の次男の小児ぜんそくのためで、塩尻市にある病院に入院しながら併設された学校通い、1年で回復した。その3年後には母が倒れ、家族も賛成したので帰ったのでだ。

マンション暮らしから一軒家に変わり、家庭菜園をしながら地域の人たちとも交流して、これが人間らしい生き方だなと思った。都会では仕事関係の付き合いが中心だったが、田舎では全人格的な関係になる。それに、子育てには自然豊かな環境が最適で、爬虫類を飼い始めた三男は今、都城市で獣医になっている。

農業は国の基本なので、国土を最大限活用しながら国民の食料を確保するのが政治の役割で、国民にとっては生き方の選択だと思う。日本の農村の多くが限界集落化している中、働き方改革の一つが副業の勧めで、そこに農業を考えてほしい。都会と田舎のマルチハビテーションは、人間らしい暮らしを取り戻す手段だ。

私は「村落共同体は田植え機が壊した」と思っている。農家が共同しないとできなかった田植えが、近代化の恩恵を受け一家でできるようになった。だが、鶴見俊輔氏が「村こそ日本人の最高の発明」と洞察した相互扶助の有機的機能を持った里山社会は、近代化に伴う合理主義による利便性のローラーにひき殺されつつある。その点、集落営農は近代化の機器を積極的に取り入れつつも、里山の暮らしを維持できるメリットがあると確信する。

ただ・のりあき

1948年香川県さぬき市生まれ。京都大学農学部中退。学術団体、文科省所管の財団勤務を経て月刊雑誌「知識」編集長、宗教新聞編集長を歴任。現在はフリーの編集者・ライター。母の介護を機に1996年にUターンして集落営農に参加し、それが発展した農事組合法人天王の代表理事として30㌶の農地で米と小麦を生産している。著書は『韓国が分かる11人の視点』『江(ごう)の道』『空海さんと二人田舎暮らし』など。

小麦の収穫風景