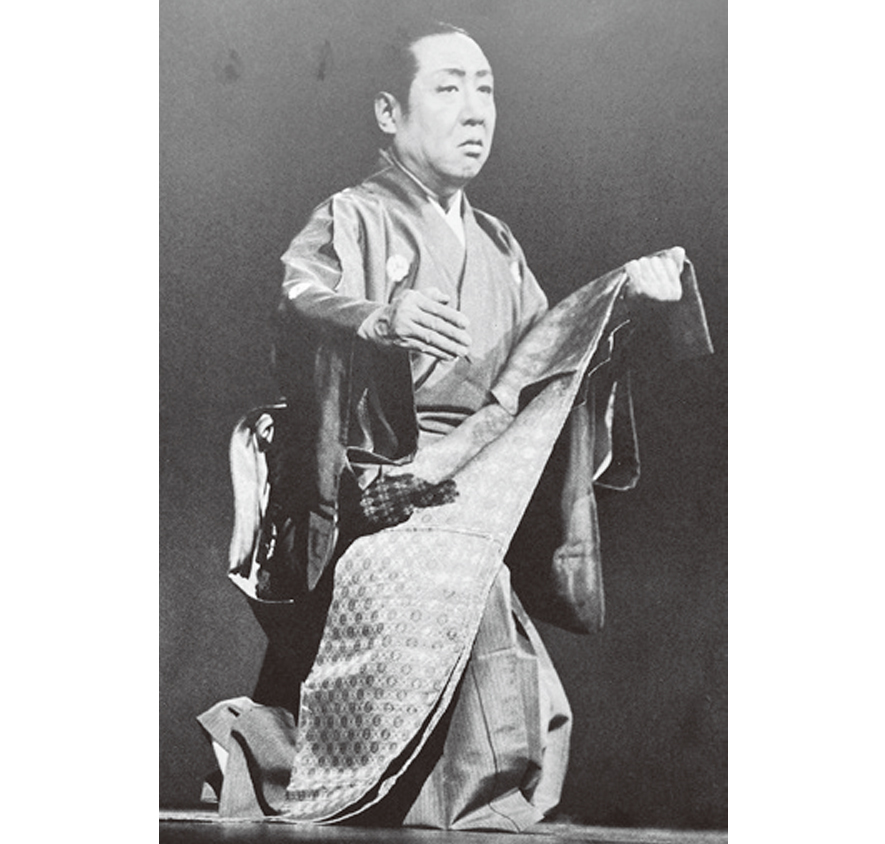

異色の日本舞踊創作家・花柳徳兵衛

家元制度の壁打破 日本舞踊を世界的芸術へ

戦後、日本発の群舞生む

日本には長い歴史の中で育まれた世界に誇る文化がある。日本舞踊もその1つだが、世界に発信するパワーには欠ける。しかし、それに挑戦する人物がいた。私の「生涯の恩師」で異色の日本舞踊創作家だった花柳徳兵衛氏だ。

戦後の踊りの世界に一石を投じた徳兵衛氏は、多くの弟子を育成したが、死去後はそれぞれの道に巣立っていき、時間と共にその偉大さを語り思想を伝える人がいなくなりつつある。だからこそ、徳兵衛氏のことをしっかり言い残しておきたい。

日本舞踊というと、古典舞踊、江戸時代に生まれた歌舞伎の中の舞踊を指す。後に家元制度が出来、檀家制度とあいまってピラミッド型組織となっていった。そして各々流派が出来、一般婦女子の習い事や芸者衆の技芸として一般に普及し、街々に師匠が現われた。その狭い壁を取り払って舞踊を愛する人が、日本の舞踊家として世界に通用する芸術へと昇華させようとしたのが徳兵衛氏だった。

しかも、あくまで日本の文化や舞踊の基礎を土台とした日本の舞踊、歌舞伎舞踊、民族舞踊、神話、神楽あらゆる題材で娯楽作品をつくったり、日本の舞踊を試みたのだ。

さらにアジアにも目を向けインドやベトナム、モンゴル、それに当時、国交のなかった中国にも出かけて文化的刺激を受けた。そして「花柳徳兵衛舞踊団」を結成し、コマ劇場、産経ホールなどで全国公演をして回ったのだ。日本の舞踊だけで公演したのは、いまだに類をみない偉業だ。

代表作としては反戦作品の「慟哭」や社会作品の「小島の春」「野の火」等、娯楽作品では「田の神のこよみ」、各地の民俗舞踊集や神話・神楽「やまたのおろち」等、数多い作品を興行した。

徳兵衛氏の最初の社会話題作品は、11年間温め続けた「慟哭」だった。友人達の多くは戦争に駆り出され戦死していた。その友人達を偲んだ作品だ。海の底に沈んだ軍艦を舞台に、亡霊があがき始め藻になって慟哭するという展開を踊りで表現した群舞で、「藻」と「喪」がかけてある。NHKの倉庫にアーカイブとして残っているはずだ。私もその作品に出演している。

「小島の春」というのは、戦前の1938年にハンセン病患者の救済に尽くした女性医師のベストセラーになった本をもとにした舞踊作品で、小島の療養所に行った思い出が私にもある。日本初の国立ハンセン病療養所である「長島愛生園」(岡山県)で、「夫と妻が 親とその子が 生き別れ 一生暮らす 悲しき病 世に無からしめ」と短歌に込めた志の下、女医の活動を舞踊に仕立上げたものだった。

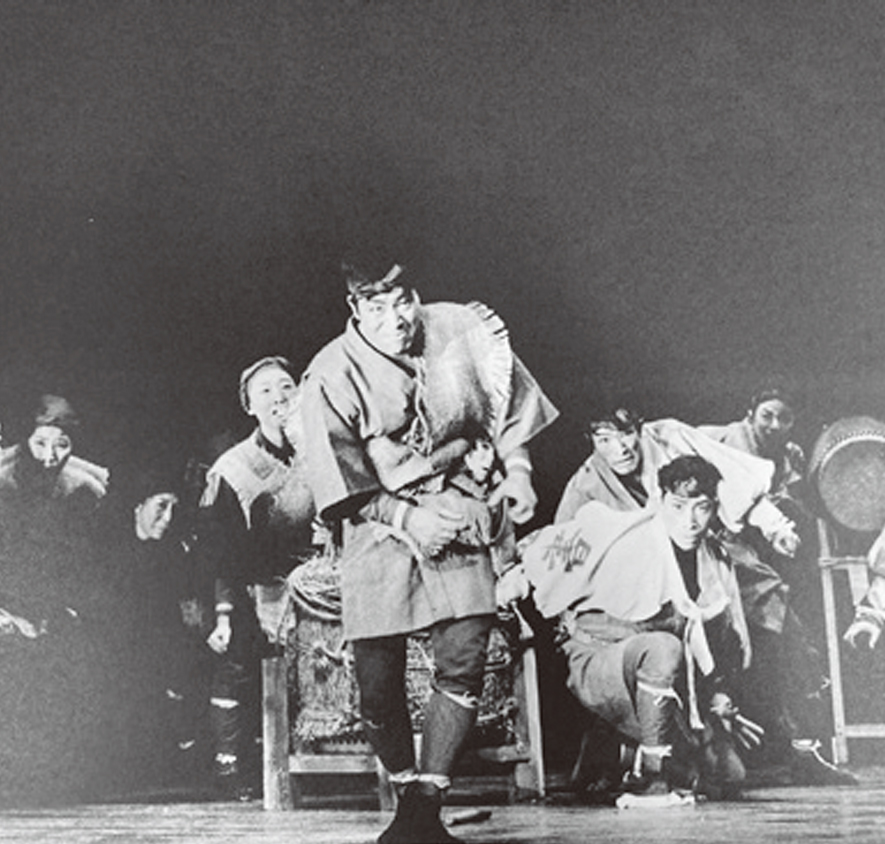

さらに「野の火」は百姓一揆を題材にし、傘連判と言い、円環状に名前を書き首謀者を分からなくして権力者と戦う百姓達の物語を作品にした。

「田の神のこよみ」は地方の稲作の風習を民俗舞踊として取り入れた、楽しくのどかな作品だ。そして日本の伝承民話をそのままに取り入れた「やまたのおろち」や「鹿踊り」「伊予万歳」などメドレー集の踊りを楽しく見せた。京劇仕立の「宝蓮灯」も、中国へ行き習い、舞台装置、小道具まで持ち帰り、音楽も衣装も制作し、コマ劇場等で上演した。現在令和になってもそんな舞踊家、舞踊団は現れていない。

ともかく欧米ものではなく、日本をベースにしたアジアの文化で芸術娯楽作品を作りあげることに、一生の情熱を注いだのが徳兵衛氏だった。

その背景にあったのは、いにしえの昔より、日本は文化面でも大陸の影響を受けながら、日本らしい文化を取り入れ昇華して来たという深い基本認識があったからだと思う。

我が国は先の戦争で敗れ、米国に一時、占領された。それで思想まで変えられてしまった。その文化をマネするのではなく、アジアの文化はアジアの人々が手をたずさえ、日本の文化は我が手で守るというのが徳兵衛氏の考えだった。

何よりも、徳兵衛氏は芸術家として表現するというだけでなく、そうした創作風土を作り上げようとした。天才肌の人というのはインスピレーションを受け、独創的な表現ができるものだが、そうしたものに留まらず、日本で初となる舞踊学校を立ち上げ、誰でも意欲と関心のある人を生徒として受け入れ後世につなぐ舞踊家育成に取り組んだ。

1962年、三鷹市の三鷹台駅近くに、3年制の舞踊学校を作った。正式名称は徳兵衛日本舞踊学校という。現在、立教女学院があるそばだ。徳兵衛氏はその初代校長に就任した。

そうした舞踊学校を立ち上げることで、閉鎖的な日本舞踊の家元制度の壁を打破し、自由で開かれた学校の中で日本舞踊を学べるようにしたのだった。

教師には評論家や学術研究者も入れ、舞踊の実技だけでなく講義も取り入れた。大学教授が舞踊演劇論を講義したり、体操や創作の講義もあった。

もちろん、徳兵衛氏自身も教壇に立った。徳兵衛氏は日本舞踊の基本を教えていた。

伝統的な腰の入れ方とか、歌舞伎の手法も入れて、日本の創作舞踊を創り上げられるよう基礎レッスンと理論の両面で舞踊家育成に力を入れたのだ。

日本舞踊を世界に通用するものにしようとした。

それも自力で舞踊学校を作り上げたが、資金面では相当、苦しかったようだ。お金が足りなくて、舞踊団を率いて日本中をどさ回りしながら公演活動を続け、最後は九州で肝硬変を患い倒れるように亡くなった。

酒は全く飲むことはなかった。借金などのストレスやらで無理がたたったのだと思う。そうして命を燃やし、不運の内に亡くなった。

奥さまはミス横浜だった静子さんで、徳兵衛氏を徹底的に支えた才媛だった。通称は順子さんで、みんなからはそう呼ばれていた。

彼女は良家のお嬢さんだったが、変わっていて親に反抗して家を出て、カフェーで働いていた。

そこに薬瓶を下げながら、ひょろひょろの徳兵衛氏が、師匠の徳之輔氏に連れて来られた。この時、徳兵衛氏はビールも飲めない青年だったが、壮大な夢を語ったそうだ。それで、この人にかけてみようと決意して、大恋愛の末、一緒になったのだ。

ただ最後の最後まで、貧乏のどん底のような生活だった。そのマネージメントをすべて奥さんが仕切っていた。いやなことは全部、奥さんが引き受け、頭を下げて回って資金的な尻ぬぐいをした。

着るものもなくて、上っ張りみたいなものを羽織って仕事をこなしていた。締めるべき帯もないので今でいう二部式、それを考案したのは静子さんだった。二部式というのは、着物のように上下一体のものではなく、別々になっていて簡単に着合わせられるものだ。

ともかく静子さんは、全身全霊で徳兵衛氏を支えたしっかりものだった。

それで踊りで少しでも手を抜くと見抜いた。だから門下生たちが一番怖かったのは静子さんだった。静子さんは舞台の良し悪しも、厳しく評価できた。だから静子さんから何度もダメ出しされたものだ。 徳兵衛氏が唯一、頭が上がらなかったのも静子さんだった。

静子さんのことは1963年、「徳妻の記」というタイトルで映画にもなっている。この映画もどこかにフィルムが残っているはずだ。

この映画で徳兵衛役をやったのが、藤岡さんだった。顔もうり二つだった。妻役をやったのが、デビューしたばかりでニューフェイスの藤純子さん。現在の菊五郎さん(人間国宝)の奥様だ。

ただ残念ながら、子供はいなかった。

内弟子と生徒がいっぱいいたのに、皮肉な話だ。当時、内弟子は女性が10数人、男性も10数人いた。それを全員、育て上げたのだ。

それも内弟子は住み込みで無料だから徳兵衛氏が食べさせないといけなかった。雪の降る夜、玄関の横の納戸部屋で寝ている人も見かけたこともあった。この時、徳兵衛氏は40代の終わりごろだったと思う。

海外に行って大きな刺激を受けたのは、前述した通りだ。

海外渡航といっても今のように飛行機が使えず、船便だった。しかも、貧乏だから3等席だった。スイートルームのような特等席より、他の乗客と雑魚寝する3等席の方が国籍の異なるいろいろの人と会えて世界を見て感じるには最高の席だったと思う。 徳兵衛氏の視線は大衆側だから、後世の創作にも大きく寄与したことは間違いがない。

ただ、今だから言えるのであって、貨物船のようなものに乗り込んでいくのだから体力がないともたなかっただろう。青春時代だったから、できた芸当かもしれない。

徳兵衛氏の門弟は、一般の弟子と舞踊団、それに学校の生徒と分かれていたが、一時期は内弟子の方達が全部まとめて指導に当たっていたが解散した。それで門弟たちは、他流に乗り換えたり、花柳の家元にお世話になったりと、それぞれの道に分かれていった。

そのような中で、最後まで責任感を持ち続けてまとめていたのが、花柳さんだった。4月に91才で亡くなられた。 林家彦六(8代目正蔵)という落語家の息子で、藤間流の踊り手だった。そこから徳兵衛氏の内弟子になり花柳の名取となった人だ。流派に媚びることなく、自分の信念を貫き一本杉で生きた人だった。

あいかわ・ゆう

1942年、東京・木場生まれ。60年、NHK「ひるの民謡」テレビ東京「芸能百花選」など各方面で公演。78年、藍川流創流。東京新聞舞踊コンクール指導者賞、各流合同舞踊大会日本舞踊協会奨励賞受賞。2002年、日本伝統文化普及会「藍の会」設立。日本舞踊藍川流家元。

花柳 徳兵衛(はなやなぎ とくべい)

1908年1月16日、群馬県高崎市生まれ。24年、舞踊家を志し、花柳徳之助に師事。花柳の名取となり、花柳徳兵衛として独立。56年2月、アジア連帯委員会の文化使節団に日本舞踊代表として参加、中印・ローマ・パリなど訪問。文部省から文部大臣賞、東京新聞から舞踊芸術賞、舞踊ペンクラブ賞など受賞。従五位勲四等瑞宝章。

花柳徳兵衛氏の代表作品の1つ「野の火」(写真中央)=写真集「花柳徳兵衛」から

森山裕幹事長

森山裕幹事長