㈱トリウムテックソリューション副社長 古川和朗

選択肢としての トリウム熔融塩炉

みなさんは 〝トリウム熔融塩炉〟 という名前の原子炉をご存知でしょうか。日本ではあまり知られていませんが、優れた特性によって現在、世界ではトリウム熔融塩炉が注目を集めており、活発に開発が進んでいる原子炉の一つです。

世界で発電に使用されているほとんどの原子炉は、軽水炉と呼ばれるものです。この軽水炉で最も広く利用されている加圧水型軽水炉は、原子力開発に広く関わったアルビン・ワインバーグが当初コンパクトな原子炉として検討に関与したもので、すぐに原子力潜水艦のために採用されています。軍事用潜水艦は海面に浮上すると発見されて攻撃されてしまうため、原子力の採用はほぼ必然であったと言えるでしょう。その成功により軽水炉は発電用にも利用されることになります。

しかし、アルビン・ワインバーグは民生用に加圧水型軽水炉を使用することを想定していたわけではなく、軍事以外に使用することは危険すぎると考えていました。そこで、オークリッジ国立研究所の所長として、より安全なトリウム熔融塩炉の開発に取り組み、1960年代後半には熔融塩実験炉 (MSRE) を4年間無事故で運用することに成功しました。トリウム熔融塩炉には、安全性や燃料の入手性、効率など優れた特徴が多数あります。アルビン・ワインバーグはMSREの成功を元にトリウム熔融塩炉の商用化に向けた開発を推進し、次の実験炉の設計をほぼ終えていました。

一方、60年代には核爆弾が世界中に広まることが恐れられるようになり、米国は新しい原子炉の開発を停止して、核兵器不拡散条約と原子力利用の管理に舵を切ります。実際、米国には石炭石油が豊富にあり、エネルギー源には困っておらず、また核爆弾に必要なプルトニウムも既に充分すぎるほど蓄積されていました。アルビン・ワインバーグが強く安全性の高いトリウム熔融塩炉の開発継続を主張したために、彼自身が所長を解任されてしまいました。

このようにトリウム熔融塩炉の開発は73年に突然中止を迎え、長い不遇の時代を迎えることになります。そのため、その名前は広く知られることはなかったわけです。

そのころ日本では、軽水炉を米国から導入し始めていましたが、ウラン資源の枯渇を恐れて高速増殖炉の開発を始めていました。軽水炉の技術は米国から教わりましたが、高速増殖炉を教わることができなかったので、国内で開発を始めたわけです。軽水炉ではウランの同位体のウラン235を核分裂させてエネルギーを取り出しますが、100倍以上存在するけれども核分裂性の無いウラン238を利用することができません。高速増殖炉ではそのウラン238を核分裂性のあるプルトニウムに核変換することで、燃料を増殖させることが魅力でした。軽水炉では冷却材として水を利用しますが、高速増殖炉では冷却材として危険性の高い液体ナトリウムを利用します。その液体ナトリウム冷却系の開発を担当したのは東海村の原研にいた古川和男でした。60年代から70年代にかけてナトリウム冷却系を完成させた古川和男は、大洗に作られた〝常陽〟や敦賀に作られた〝もんじゅ〟といった実験炉の担当者に技術を引き継ぎました。ご存じのようにもんじゅは最近まで開発が続いていました。

一方、高速増殖炉の開発の間にその複雑さや難しさに気づいた古川和男は、アルビン・ワインバーグの開発したトリウム熔融塩炉に魅力を強く感じるようになっていました。トリウム熔融塩炉においてはウラン235を利用することもできますが、同時にトリウム232をウラン233に核変換することによって燃料を増殖させることができるのです。自然界にはトリウムはウランの4倍存在し、レアアースと一緒に産出されるので、現在その産出国に余剰のトリウムが溢れています。これを燃料にできるのは、数ある第四世代原子炉の中で、ウラン233への転換性能の高い熔融塩炉のみです。

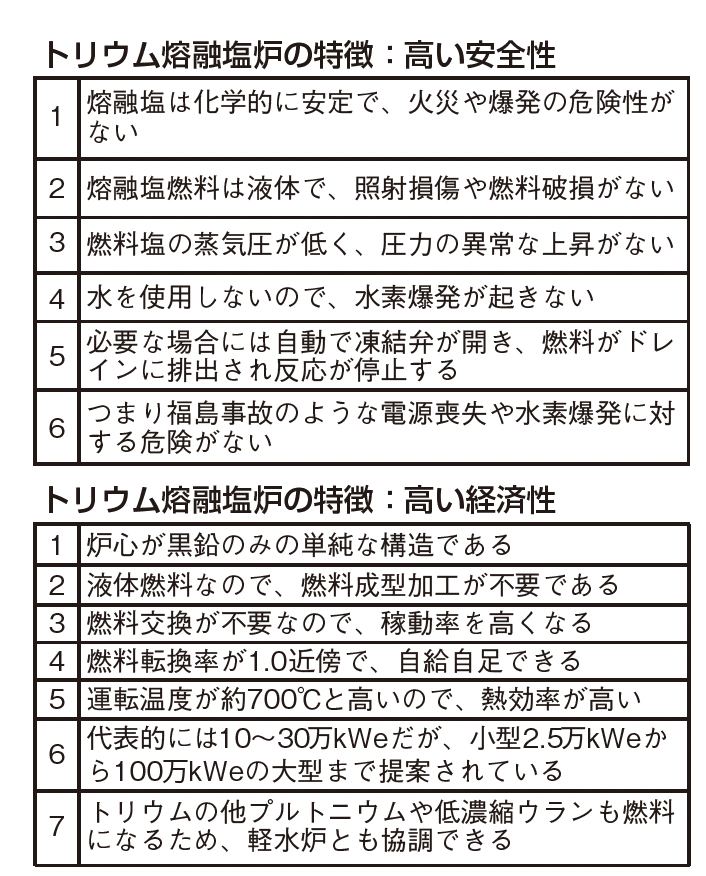

トリウム熔融塩炉の魅力はいくつもありますが、この燃料入手性もその一つです。また燃料は固体ではなく熔融塩の形で利用し、冷却材を兼ねているため、構造が単純になります。単純な構造は安全性を意味します。固体燃料の被覆として利用されるジルコニウムは高温で水素を発生させるため、水素爆発の可能性がありますが、熔融塩炉にはその危険もありません。

原子炉では元素が変換されるので、広い意味での化学プラントと考えることができます。一般的に化学プラントでは固体での材料処理を避け、液体や気体の形で材料を処理するわけですが、液体燃料を利用するトリウム熔融塩炉はまさにその形態を取っています。さらに冷却材として水を使う軽水炉は圧力を上げても温度を300度までしか上げられませんが、熔融塩炉は700度程度の運用が考えられており、発電の際の効率が高くなり、かつ圧力を上げる必要が無いので安全性も高くなります。

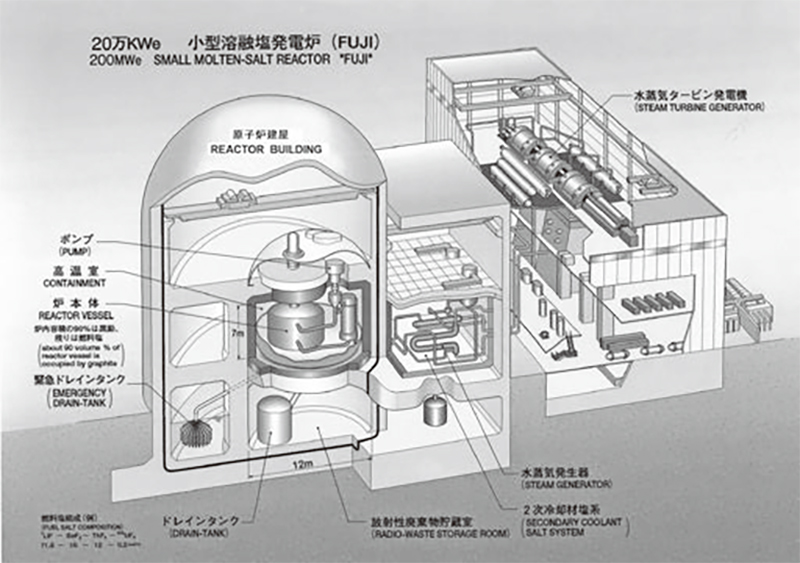

このような魅力的なトリウム熔融塩炉の実現のために、古川和男はFUJIと名付けた熔融塩炉を設計した上で、原研の元副理事長で第一次南極越冬隊長も務めた西堀栄三郎氏に相談し、さらに元東大総長だった茅誠司氏、ソニー会長の井深大氏、経団連会長の土光敏夫氏を巻き込み、81年には二階堂進氏を会長とする100人規模のトリウム炉推進議員懇談会も設立されました。しかし、学術界、財界、政界が動き始めたと思われた時に、土光敏夫氏が第二次臨調の会長に指名され、国内での動きが止まってしまいました。その後、古川和男は東日本大震災の年に死ぬまで国際的な働きかけを行っていました。

ところで、熔融塩という言葉に馴染みの無い方も多いかもしれません。〝塩〟は酸とアルカリが中和して生ずる化合物で、典型的な塩としては食塩があります。食塩は塩素とナトリウムという少し危険な物質から構成されますが、イオン結合して塩になると安定になり、口にも入れられます。熔融塩は塩が高温になり熔解したもので、一般に透明でサラサラした液体です。常用漢字では溶融塩と記載しますが、水に溶けた状態を表す〝溶〟と区別するためにこの文章では敢えて〝熔〟の字を使用しています。

トリウム熔融塩炉において使用可能な液体燃料を構成するために、アルビン・ワインバーグがさまざまな塩を試した上でフッ化リチウムとフッ化ベリリウムの混合塩2LiF─BeF2を選択しました。この混合塩はその構成元素のアルファベットを組み合わせて通称〝フリーべ〟と呼ばれており、不活性で安定な化合物で、蒸気圧も低いので圧力の上昇も無く、火災や爆発の危険性がありません。このフリーべに適切な量のフッ化トリウムやフッ化ウランを混合して液体燃料とします。燃料が液体であることで、壊れることがありませんし、反応が不均一になることもありません。容器についてもMSREの経験により、ハステロイーNと呼ばれるニッケル合金を用いることによって、腐食が少ないことがわかっています。

燃料が核反応を継続するためには核分裂の際に発生した中性子を減速する必要があり、そのためにトリウム熔融塩炉では減速材として黒鉛つまり炭素を用い、炉心は黒鉛で構成されます。液体燃料が黒鉛の炉心を通過するときに核反応を起こし、発生した熱を液体燃料自体が外に運び出すことになります。他の原子炉では電源を喪失した時に核反応を停止することが困難になるため、多重の電源を用意します。想定外の地震と津波により多重電源の全てを喪失した福島第一原子力発電所の困難は記憶に新しいところです。トリウム熔融塩炉では炉心の底に栓を設け、その栓を電気で冷却した塩自体で作る凍結弁とすることで、電源を喪失した時には栓が熔けて減速材の無いドレインに燃料が落ちるという仕組みを構成し、外部制御を行わなくても安全に核反応を停止させることができます。

そのような利点が多いトリウム熔融塩炉を各国が放置するはずも無く、東日本大震災の前後から各国で検討が始まっています。中国では元国家主席江沢民の長男の中国科学院の江綿恒の指示で2010年から開発が始まり、23年に実験炉が反応継続つまり臨界に成功し、60年前の米国のMSREと同様の成果を達成しました。米国でも15年から政府の熔融塩炉予算が大幅に増額され、国立研究所だけでなく14のスタートアップ企業にも提供され、複数の実験炉が建設または計画されています。また、欧州でもデンマークのスタートアップ企業が技術を提供し、スイスの研究所で実験炉の建設が始まります。日本においては政府の予算はまだほとんどありませんが、熔融塩炉FUJIの実現のために古川和男が動かした研究グループが、08年から特定非営利活動法人(NPO)トリウム熔融塩国際フォーラムとして、さらに11年から世界最初の熔融塩炉スタートアップ企業と言われている株式会社トリウムテックソリューション(TTS)として活動しています。TTSの社長は古川和男の弟の雅章が引き継いでいます。

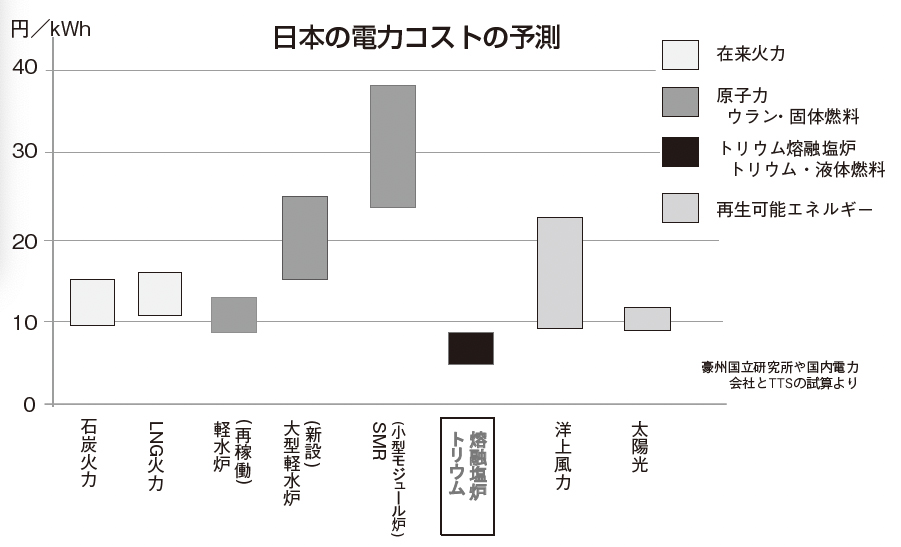

現在世界中で紛争状態の地域が増えておりますが、エネルギー資源や飲料水などが原因の場合も多くあります。トリウム熔融塩炉は小型にしても効率が大きくは落ちないために、世界中のさまざまな場所で紛争解決のために利用できる可能性があります。また、AIの利用増大のためにデータセンターによる電力消費も増加しています。トリウム熔融塩炉はその安全性と単純性のために発電コストを大幅に下げられる可能性があります。このようなトリウム熔融塩炉のために日々努力を続けているところですが、みなさんのご支援も賜りたいと考える次第です。

新政界往来

新政界往来 日本経営者同友会会長 下地常雄

日本経営者同友会会長 下地常雄